Ausstellung „Westsahara – Dekoloniale Perspektive„

Die Westsahara und die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs)

Der Konflikt um die Westsahara ist weit mehr als eine regionale oder geopolitische Auseinandersetzung um Grenzen und Macht: Er steht sinnbildlich für die Fortsetzung kolonialer Ungleichheit im 21. Jahrhundert. In diesem besetzten Gebiet werden grundlegende Prinzipien der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung missachtet. Die Sustainable Development Goals (SDGs) fordern Frieden, Gerechtigkeit, hochwertige Bildung, Gleichberechtigung sowie den Schutz natürlicher Ressourcen, doch all diese Ziele bleiben in der Westsahara bis heute unerfüllt und unerreichbar, solange das Recht auf Selbstbestimmung verweigert wird.

Sustainable Development Goals (SDGs) in Westsahara

SDG 1 & 2 – Keine Armut und Kein Hunger

In den saharauischen Flüchtlingslagern leben zehntausende Menschen unter schwierigen Lebensbedingungen. Sie sind in nahezu allen Lebensbereichen auf internationale Hilfe angewiesen. Der Mangel an Ressourcen verhindert sowohl wirtschaftliche Entwicklung als auch Versorgungssicherheit. Das seit Jahrzehnten andauernde Exil steht im direkten Widerspruch zu den globalen Entwicklungszielen, Armut zu überwinden, Ernährungssysteme nachhaltig zu gestalten und Menschen ein Leben in Würde und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

SDG 4 – Hochwertige Bildung für alle

Trotz geringer Ressourcen investieren die Saharauis mit bemerkenswerter Entschlossenheit in Bildung. Durch internationale Austauschprogramme, Alphabetisierungskampagnen und ein dichtes Netz an Schulen zeigt sich, wie Bildung zu einem zentralen Instrument der Selbstermächtigung geworden ist. Die fehlende internationale Anerkennung der Abschlüsse der Demokratischen Arabischen Republik Sahara (DARS) im Ausland stellt jedoch ein schwerwiegendes Hindernis für ganze Generationen junger Saharauis dar. Dennoch halten sie unbeirrt an der Vision einer gebildeten, freien und selbstbestimmten Gesellschaft fest.

SDG 5 – Geschlechtergleichheit

In den saharauischen Flüchtlingslagern übernehmen Frauen zentrale Leitungsfunktionen: Sie leiten administrative Strukturen, Schulen, Gesundheits- und Kultureinrichtungen und tragen maßgeblich zur Organisation des gesellschaftlichen Lebens bei. Diese Führungspositionen sind kein Produkt von Not oder Ausnahmezustand, sondern Ausdruck einer tief verankerten gesellschaftlichen Ordnung, in der Frauen seit jeher politische, soziale und kulturelle Verantwortung tragen.

Die saharauische Gesellschaft gilt mit ihrer Geschlechterordnung als außergewöhnlich demokratisch und emanzipiert. Frauen sind die Trägerinnen kultureller Kontinuität, die Hüterinnen des sozialen Zusammenhalts und die Stimmen einer widerständigen Gesellschaft, die selbst unter den Bedingungen von Flucht, Besatzung und Exil ihre Strukturen aufrechterhält.

Das Engagement der saharauischen Frauen zeigt eindrucksvoll, dass Emanzipation und Gleichstellung keine abstrakten Ziele bleiben müssen, sondern gelebte Realität sein können – als Teil einer feministischen, solidarischen und standhaften Gesellschaft, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt.

SDG 10 & 16 – Weniger Ungleichheiten, Frieden und starke Institutionen

Die anhaltende Besatzung und die systematische Verletzung des Selbstbestimmungsrechts des saharauischen Volkes widersprechen den Grundwerten der Sustainable Development Goals (SDGs) grundlegend. Solange eine politische Lösung blockiert bleibt und die internationale Gemeinschaft weitgehend schweigt, bleiben Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe unerreichbar.

Das Fehlen eines Menschenrechtsmandats für die UN-Mission MINURSO ist dabei nicht nur ein diplomatisches Versäumnis, sondern auch Ausdruck einer seit Jahrzehnten fortbestehenden tief verwurzelten strukturellen Ungleichheit – ein Symbol für das Ungleichgewicht zwischen Macht und Recht im internationalen System.

SDG 12 & 13 – Nachhaltige Produktion, Klima- und Ressourcenschutz

In den besetzten Gebieten der Westsahara werden Phosphatvorkommen, Fischbestände, Windenergie und landwirtschaftliche Ressourcen in großem Umfang ausgebeutet, ohne dass die saharauische Bevölkerung zustimmt. Diese Form der wirtschaftlichen Nutzung verstößt sowohl gegen das Völkerrecht als auch gegen die Prinzipien ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit.

Der Konflikt verdeutlicht exemplarisch, wie wirtschaftliche Interessen und ausbeuterische Praktiken auf Kosten von Menschenrechten und Selbstbestimmung die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) behindern. Damit wird deutlich, dass es keine nachhaltige Entwicklung ohne Gerechtigkeit und Teilhabe geben kann.

SDG 17 – Globale Partnerschaften und Verantwortung

Die Agenda 2030 fordert zu internationaler Zusammenarbeit und globaler Solidarität auf Prinzipien, an denen sich die Frage der Westsahara exemplarisch prüfen lässt. Die Westsahara ist ein Prüfstein für das globale Bekenntnis zu universellen Werten wie Menschenwürde, Gleichheit und dem Recht auf Selbstbestimmung.

Die Westsahara stellt die Weltgemeinschaft vor die entscheidende Frage, ob diese Werte tatsächlich für alle Völker gleichermaßen gelten oder nur selektiv angewendet werden. Zivilgesellschaftliche Initiativen, Bildungsinstitutionen und Projekte wie diese Wanderausstellung leisten in diesem Zusammenhang einen wichtigen Beitrag: Sie schaffen Bewusstsein, fördern Dialog und Solidarität über Grenzen hinweg und erinnern daran, dass nachhaltige Entwicklung ohne Gerechtigkeit und politische Verantwortung nicht möglich ist.

C. Abdalahi im Interview – auf Deutsch

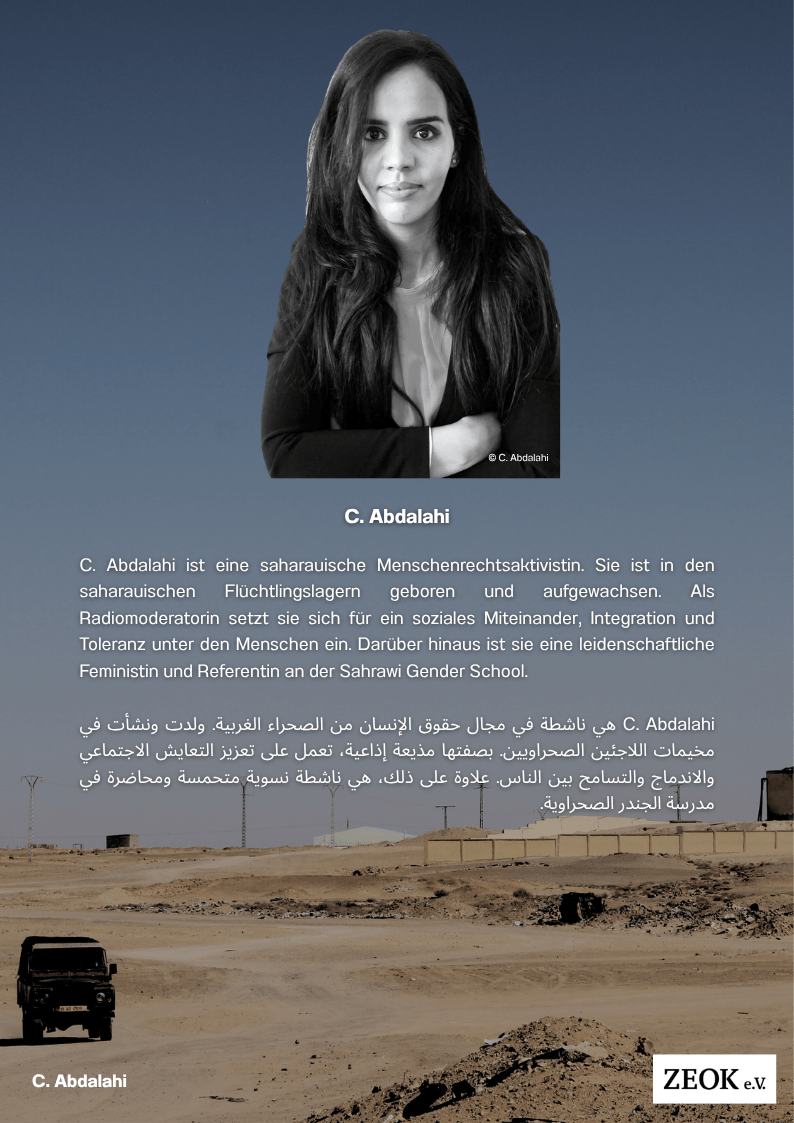

C. Abdalahi ist eine saharauische Menschenrechtsaktivistin. Sie ist in den saharauischen Flüchtlingslagern geboren und aufgewachsen. Als Radiomoderatorin setzt sie sich für ein soziales Miteinander, Integration und Toleranz unter den Menschen ein. Darüber hinaus ist sie eine leidenschaftliche Feministin und Referentin an der Sahrawi Gender School.

1. Was sind Ihre Hoffnungen und Befürchtungen für 2030 in Bezug auf Klima, Arbeit und Mobilität?

Ich habe viele Zukunftsängste, vor allem die Gier der globalen Staats- und Regierungschefs und ihr Bestreben, die Interessen der Mächtigen auf Kosten der Erde und der Menschheit zu schützen. Ich fürchte auch die Gleichgültigkeit mancher Menschen gegenüber der Bedeutung des Umweltschutzes. Diese Gleichgültigkeit ist das Ergebnis individualistischer und egoistischer Tendenzen, die auf Rassismus, Diskriminierung, Sexismus und sogar Klassismus beruhen.

Ein weiteres Beispiel ist die Nutzung sozialer Medien zur Vorbereitung des Geistes. Am Arbeitsplatz befürchte ich, dass künstliche Intelligenz missbraucht wird und zu einem Werkzeug wird, das den Interessen der Mächtigen auf Kosten der Arbeitnehmer dient und zum Verlust Tausender Arbeitsplätze führt.

Dennoch trage ich große Hoffnung in mir: die Hoffnung, dass diejenigen, die für das Gemeinwohl, Gerechtigkeit und Gleichheit kämpfen, nicht aufgeben werden. Ich glaube, dass freie Seelen in der Lage sind, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich glaube, dass ein informierter Mensch sich nicht täuschen oder ausnutzen lässt, sondern Widerstand leistet, um nicht in die Fallen von Tyrannei und Ungerechtigkeit zu tappen.

2. Gab es in Ihrer Kindheit ein Lied, ein Buch oder ein Ritual, das Ihnen geholfen hat, Ihre saharauische Identität zu verstehen?

Ja, seit meiner Kindheit hatte ich ein besonderes Ritual: Ich erzählte mir selbst Geschichten. Wir verbrachten neun Monate fern von unseren Familien im Internaten, was in unserem jungen Alter schwierig und hart war. Also schrieb ich Geschichten und schuf Charaktere. Das habe ich bis heute fortgesetzt.

Für mich war das Schreiben ein Mittel, um mich selbst zu verstehen und auszudrücken. Ich hatte das Gefühl, dadurch eine Stimme für mein Volk sein zu können. Ich lernte, auch unter schwierigsten Umständen, eine unbezwingbare innere Stärke zu entwickeln und den Schmerz in eine Quelle für Entschlossenheit zu überleben und zu lernen.

Meine Erfahrungen in den Lagern haben mir zwei wichtige Lektionen vermittelt:

- Die Fähigkeit, unter allen Umständen und überall durchzuhalten und zu überleben.

- Nichts als selbstverständlich hinzunehmen, sondern alles bewusst und vorsichtig zu betrachten.

Auch heute noch sind diese Werte für die saharauische Jugend von zentraler Bedeutung. Sie erinnern sich daran, dass ihre Identität stärker ist als die Ungerechtigkeit, der sie ausgesetzt sind. Zudem sind sie eine Quelle des Widerstands und ein unstillbarer Same der Hoffnung.

3. Wie hat sich der Zugang zu Bildung, Beschäftigung und Gesundheitsversorgung seit dem Anfang der Flucht aus der Westsahara bis heute verändert?

Die Umstände haben sich grundlegend geändert. Die Welt und der einzelne Mensch verändern sich gleichzeitig.

Bildung hat beispielsweise ihren Stellenwert verloren, da die neue Generation die Lust am Lernen verloren hat. Sie hat gesehen, dass viele ihrer Eltern als Akademiker arbeitslos sind und ihre Abschlüsse nutzlos sind. Sie betrachten Bildung seither als etwas von geringer Bedeutung, was negative Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.

Die Arbeit in den Camps ist viel schwieriger geworden als zuvor. Die humanitäre Hilfe ist stark rückläufig und die Möglichkeiten äußerst begrenzt. Viele Familien sind darauf angewiesen, dass ihnen ihre im Ausland arbeitenden Verwandten Geld schicken. Einige suchen deshalb verstärkt nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen, manchmal auf illegalem Wege.

Auch die Gesundheitslage ist aufgrund des Mangels an moderner medizinischer Ausrüstung und Fachpersonal katastrophal. Dadurch wird das Leid der Flüchtlinge zusätzlich verschlimmert.

Trotz all dieser Herausforderungen sind die Saharauis widerstandsfähig, beweisen ihren Lebenswillen und suchen unermüdlich nach Wegen, um sich unter härtesten und schwierigsten Bedingungen eine menschenwürdige Zukunft aufzubauen.

C. Abdalahi im Interview – auf Arabisch

Für den Inhalt dieser Ausstellung ist allein ZEOK e.V. verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global gGmbH und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie der Stiftung Nord-Süd-Brücken wieder.