Ausstellung „Westsahara – Dekoloniale Perspektive„

Themenfeld: Ressourcen – Reichtum unter Besatzung

Die Westsahara ist reich an Bodenschätzen und natürlichen Ressourcen. Phosphatvorkommen, Fischbestände, Sonne, Wind und landwirtschaftlich nutzbare Flächen machen sie zu einer der wirtschaftlich interessantesten Regionen Nordafrikas. Doch diese Reichtümer sind für die saharauische Bevölkerung selbst kaum zugänglich. Seit der Besetzung durch Marokko im Jahr 1975 werden die Ressourcen der Westsahara systematisch ausgebeutet – ohne Zustimmung des saharauischen Volkes, das nach internationalem Recht als rechtmäßiger Eigentümer gilt.

Ressourcen in der Westsahara

Phosphatabbau – Export eines kolonialen Erbes

Die Mine Bou Craa, eine der größten Phosphatquellen weltweit, liegt im Norden der Westsahara. Betreiber ist die marokkanische Staatsfirma OCP (Office Chérifien des Phosphates). Das Phosphat wird über ein fast 100 Kilometer langes Förderband an die Küste transportiert und von dort aus weltweit, auch nach Europa, exportiert. Der Erlös fließt vollständig an die marokkanische Königsfamilie und an Unternehmen, während die saharauische Bevölkerung keinen Anteil an den Gewinnen erhält. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied mehrfach (2016, 2018, 2021 und 2024), dass wirtschaftliche Abkommen zwischen der EU und Marokko nicht auf die Westsahara angewendet werden dürfen, solange die saharauische Bevölkerung dem nicht zustimmt. Dennoch werden Handels- und Fischereiabkommen bis heute so gestaltet, dass sie de facto auch die besetzten Gebiete der Westsahara einschließen.

Fischerei und Landwirtschaft – Europäische Märkte, saharauische Verluste

Vor der Küste der Westsahara befinden sich einige der fischreichsten Gewässer der Welt. Trotz eindeutiger EuGH-Urteile fischen europäische Flotten, insbesondere aus Spanien und Portugal, weiterhin in diesen Hoheitszonen. Die EU zahlt Lizenzgebühren an Marokko, obwohl dieses rechtlich nicht befugt ist, über die Ressourcen der Westsahara zu verfügen.

Auch in der Landwirtschaft setzen sich neokoloniale Strukturen fort: Rund um die Stadt Dakhla betreibt das Unternehmen Azura Group großflächige Plantagen, auf denen Datteltomaten für den europäischen Markt produziert werden. Die Produkte werden als „marokkanisch” deklariert und gelangen so in deutsche Supermärkte, obwohl sie aus den besetzten Gebieten der Westsahara stammen.

Energie und Baustoffe – Deutsche Firmen in besetzten Gebiete

Auch deutsche Unternehmen profitieren indirekt von der Besatzung. So liefern Siemens Energy und Siemens Gamesa Windturbinen für Windparks in der Westsahara, die u.a. den Phosphatabbau mit Strom versorgen. Diese Projekte tragen zur Stabilisierung der marokkanischen Präsenz in dem Gebiet bei.

Das deutsche Unternehmen Heidelberg Materials ist über Tochterfirmen in der Westsahara aktiv und betreibt dort Betonwerke, die beim Bau marokkanischer Infrastruktur, etwa von Straßen, Häfen und Wohnanlagen, zum Einsatz kommen.

Es ist darüber hinaus bekannt, dass Unternehmen, die mit proteinreichen Futtermitteln wie Fischmehl und Sojaproteinkonzentrat handeln, wie die Köster Marine Proteins GmbH, Handelsbeziehungen mit Fischereibetrieben unterhalten, die auch in den Gewässern der Westsahara aktiv sind.

Wirtschaftliche Interessen statt Selbstbestimmung

Diese vielfältigen Aktivitäten verdeutlichen die enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen Europa und der Besatzungsmacht Marokko. Während marokkanische und internationale Konzerne Gewinne erzielen, sind die Saharauis von Arbeit, Beteiligung und Kontrolle ausgeschlossen. Dadurch wird die Ausbeutung der Ressourcen zu einem zentralen Aspekt der neokolonialen Strukturen in der Westsahara.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten stehen damit in einem Widerspruch: Einerseits bekennen sie sich zum Völkerrecht und den Zielen nachhaltiger Entwicklung (SDGs), andererseits profitieren ihre Unternehmen von einer anhaltenden Besatzung, welche dieses Recht verletzt. Der Reichtum der Westsahara wird so zum Symbol einer globalen Ungerechtigkeit, bei der das Selbstbestimmungsrecht eines Volkes zugunsten ökonomischer Interessen verdrängt wird.

Menschenrechte in den besetzten Gebieten der Westsahara

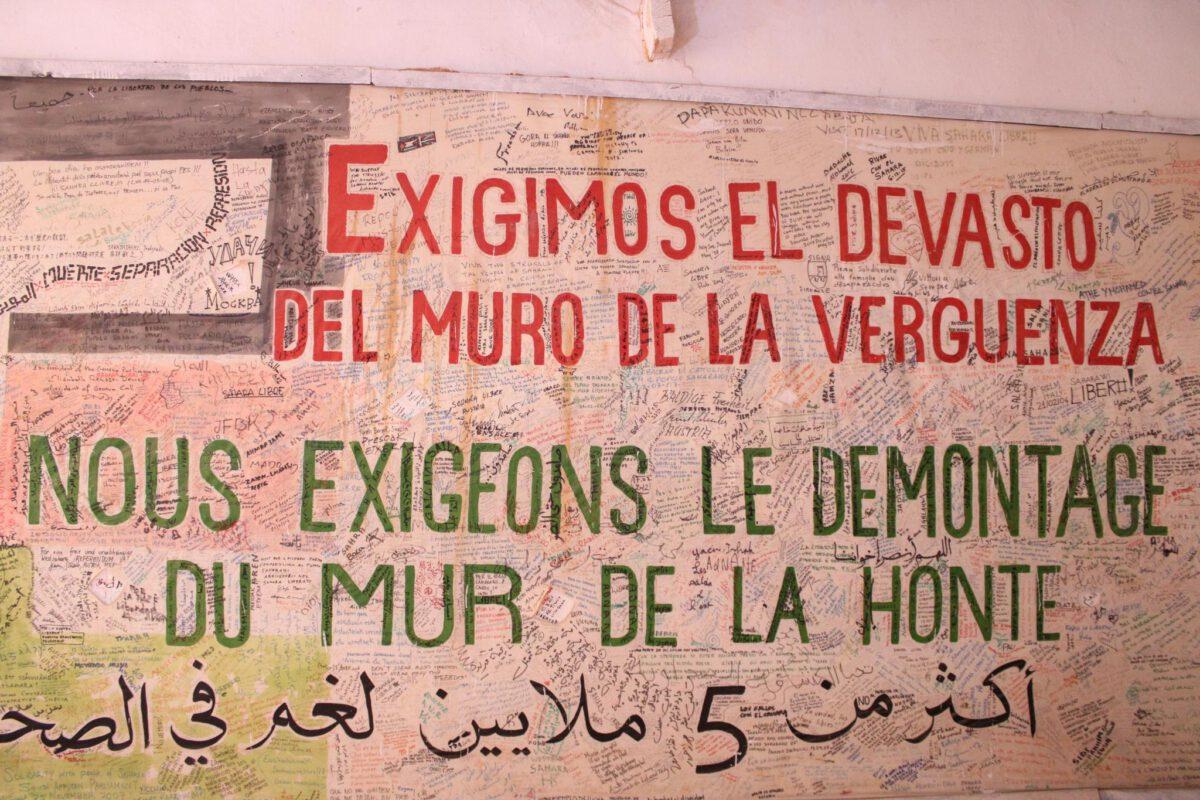

Seit der Besetzung der Westsahara durch Marokko im Jahr 1975 sind zehntausende Saharauis einem Zustand permanenter Überwachung, Folter, Entführungen, eingeschränkter Freiheit und struktureller Diskriminierung ausgesetzt.

Die marokkanischen Behörden kontrollieren nahezu alle Lebensbereiche, zu denen u.a. die Behörden, die Bildung, die Medien, die Justiz und die Sicherheitskräfte gehören. Wer die offizielle Staatsdoktrin in Frage stellt, wird schnell ins Visier der Behörden genommen.

Meinungsfreiheit, Versammlungsrecht und politische Betätigung werden stark eingeschränkt. Das Hissen der saharauischen Flagge oder das Rufen politischer Parolen kann bereits als „Gefährdung der territorialen Einheit“ gewertet und strafrechtlich verfolgt werden.

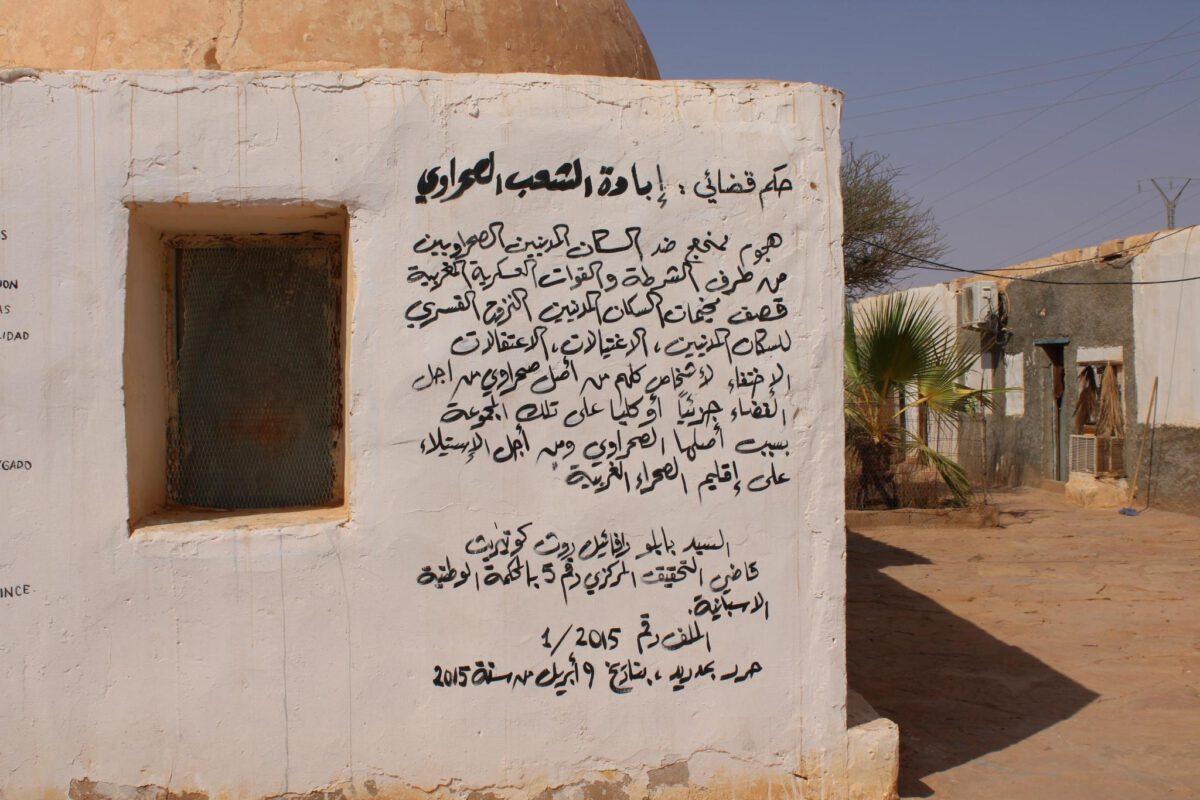

Autonome Menschenrechtsvorganisationen berichten von willkürlichen Inhaftierungen, Folter, Misshandlungen und rechtswidrigen Gerichtsverhandlungen. Saharauische Journalist:innen, Aktivist:innen und Student:innen werden regelmäßig verhaftet, eingeschüchtert oder zu langen Haftstrafen verurteilt.

Ein besonders bekanntes Beispiel ist der Fall des Protestcamp von Gdeim Izik (2010): Ein friedliches Protestcamp wurde von Tausenden Saharauis nahe El Aaiún errichtet, um gegen Diskriminierung, Armut und die Besatzungspolitik zu protestieren. Die marokkanische Polizei stürmte das Camp gewaltsam, dabei starben mehrere Menschen und hunderte wurden festgenommen. Die anschließenden Prozesse gelten als politischer Willkürjustiz: die Geständnisse wurden unter Folter erzwungen, Anwält:innen behindert und internationale Beobachter:innen ausgeschlossen.

Der Zugang internationaler Organisationen und Medien wird außerdem von der marokkanischen Regierung massiv eingeschränkt. Journalist:innen, Jurist:innen sowie EU-Abgeordnete, die über Menschenrechtsverletzungen berichten, erhalten keine Einreisegenehmigung.

Das Ziel ist klar: Die Realität der Besatzung soll unsichtbar bleiben.

Besonders gravierend ist, dass die UN-Mission MINURSO, die seit 1991 den Waffenstillstand in der Westsahara überwacht, kein Mandat zum Schutz oder zur Beobachtung der Menschenrechte besitzt. Dies ist ein weltweit einzigartiger und besorgniserregender Ausnahmefall innerhalb der Vereinten Nationen. Dadurch bleibt die saharauische Bevölkerung in den besetzten Gebieten weitgehend schutzlos gegenüber Übergriffen, Repressionen und systematischen Menschenrechtsverletzungen.

Viele Saharauis berichten von sozioökonomischer Diskriminierung im Alltag. Sie werden am Arbeitsplatz, in Schulen und an Universitäten benachteiligt. Ihre kulturellen Ausdrucksformen: darunter Sprache, Kleidung, Musik und ihre saharauische Identität werden häufig als verdächtig oder „separatistisch“ angesehen. Selbst friedliche Proteste für das im Völkerrecht verankerte Referendum über die Selbstbestimmung werden regelmäßig mit Repression und Gewalt unterdrückt.

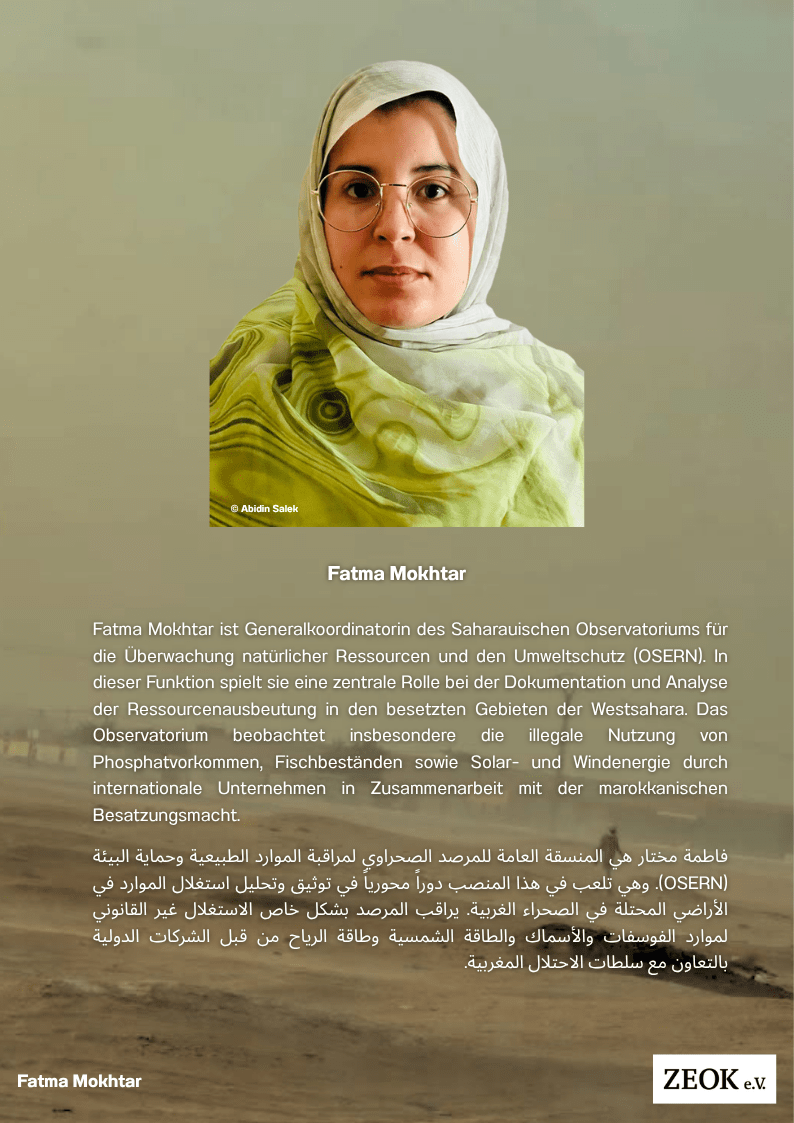

Fatma Mojtar im Interview – auf Deutsch

Fatma Mojtar, Generalkoordinatorin des Saharauischen Observatoriums für die Überwachung natürlicher Ressourcen und den Umweltschutz.

1. Welche nachhaltigen oder nicht nachhaltigen Praktiken beobachtet das Observatorium bei Projekten in den Bereichen Phosphat, Fischerei und erneuerbare Energien in den besetzten Gebieten der Westsahara? Wer trägt die damit verbundenen Umweltkosten?

Die in verschiedenen Sektoren wie Phosphate, Fischerei und erneuerbare Energien durchgeführten Projekte werden im Kontext der militärischen Besetzung und ohne die Zustimmung des saharauischen Volkes durchgeführt, wodurch ihnen jegliche ökologische Nachhaltigkeit oder rechtliche Legitimität abgesprochen wird.

Im Phosphatsektor werden die Reichtümer der Mine von Boucraa intensiv zum Nutzen des marokkanischen Staates und seiner Handelspartner ausgebeutet, ohne Rücksicht auf die langfristigen Auswirkungen auf Boden und Grundwasser und ohne jegliche Transparenz in Bezug auf Umweltaspekte oder unabhängige Bewertungen.

Im Fischereisektor wird von europäischen Flotten im Rahmen von Handelsabkommen, die nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs auf die Westsahara nicht anwendbar sind, übermäßige industrielle Fischerei betrieben. Dies hat zur Erschöpfung der Meeresressourcen und zur Gefährdung der Artenvielfalt an der Küste der Sahara geführt.

Was Wind-, Solar- und grüne Wasserstoffprojekte betrifft, so werden diese ohne die vorherige Zustimmung des sahrauischen Volkes umgesetzt, was sie im Widerspruch zum Wesen der Klimagerechtigkeit stehen lässt.

Diese Projekte werden als grüne Investitionen vermarktet, dienen jedoch in Wirklichkeit dazu, die Infrastruktur der Besatzung zu festigen und die Energieautarkie der marokkanischen Stadtzentren zu fördern.

Letztendlich trägt das saharauische Volk in der besetzten Wüstenregion alle ökologischen und sozialen Kosten dieser Aktivitäten, während der marokkanische Staat und ausländische Unternehmen die wirtschaftlichen Vorteile daraus ziehen. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen den Grundsatz der dauerhaften Souveränität der unter Besatzung stehenden Völker über ihre natürlichen Ressourcen dar.

2. Welche Konsequenzen könnte die Europäische Union nach internationalem Recht tragen, wenn sie die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zu den Wirtschaftsabkommen in der Westsahara weiterhin ignoriert?

Die wiederholte Missachtung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs durch die Europäische Union, der eindeutig festgestellt hat, dass die Westsahara ein von Marokko getrenntes Gebiet ist und alle Vereinbarungen, die die Westsahara betreffen und ohne Zustimmung ihrer Bevölkerung getroffen werden, null und nichtig sind, stellt die Union vor eine schwere rechtliche und politische Verantwortung.

Erstens stellt diese Missachtung einen direkten Verstoß gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit innerhalb des europäischen Systems dar. Dadurch wird die Unabhängigkeit der Justiz untergraben.

Zweitens könnte die Europäische Union nach internationalem Recht, insbesondere nach den Regeln zur internationalen staatlichen Verantwortung für rechtswidrige Handlungen, als Partner bei der rechtswidrigen Ausbeutung von Ressourcen eingestuft werden. Dies würde den Betroffenen ermöglichen, rechtliche Schritte gegen sie vor regionalen und internationalen Gerichten einzuleiten.

Drittens widerspricht dieses Verhalten dem von der EU erklärten Bekenntnis zu den Grundsätzen des Völkerrechts und der Menschenrechte. Es untergräbt ihre Glaubwürdigkeit in anderen geopolitischen Fragen und verstärkt den Eindruck einer Doppelmoral – insbesondere angesichts ihrer entschiedenen Haltung gegenüber ähnlichen Verstößen in anderen Teilen der Welt.

3.Unterstützt das Observatorium sektorale Sanktionen gegen ausländische Unternehmen, die in den besetzten Gebieten ohne Zustimmung des saharauischen Volkes tätig sind? Und wie lässt sich die Wirksamkeit solcher Sanktionen messen?

Ja, wir vom Sahara Observatory sind der Ansicht, dass die Verhängung sektoraler und gezielter Wirtschaftssanktionen gegen Unternehmen, die an illegalen Ausbeutungsaktivitäten in der Westsahara beteiligt sind, ein legitimes und wirksames Instrument ist, um Wirtschaftsakteure für ihre Beteiligung an der Aufrechterhaltung der Besatzung zur Rechenschaft zu ziehen.

Diese Sanktionen sollten auf präzisen Kriterien beruhen. Beispiele hierfür sind die Beteiligung des Unternehmens an Aktivitäten, die gegen Stellungnahmen europäischer Justizbehörden verstoßen, die Nichtbeachtung des Grundsatzes der freien, vorherigen und informierten Zustimmung des saharauischen Volkes oder die Nichtanwendung von Sorgfaltspflichten in einem Konfliktgebiet.

Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen lässt sich anhand konkreter Indikatoren beurteilen:

– Rückzug oder Einfrieren von Investitionen ausländischer Unternehmen nach Dokumentations- und Advocacy-Kampagnen,

– die Aufnahme der Westsahara in die Liste der „Hochrisikogebiete” in den Unternehmensrichtlinien.

– wachsendes institutionelles Bewusstsein für ethische und verantwortungsvolle Lieferketten.

Sektorale Sanktionen können dazu beitragen, wirtschaftliche und moralische Kosten für die Verletzung der Souveränität von Völkern zu schaffen und die Anreize für die Einhaltung der Grundsätze des Völkerrechts zu verstärken, wenn sie in Übereinstimmung mit klaren rechtlichen Standards angewendet werden.

4. Sollten europäische Gerichte auch Manager von Unternehmen belangen, die gegen das Lieferkettengesetz verstoßen?

Zweifellos sollte die Verantwortung für die Einhaltung der Bestimmungen des Europäischen Lieferkettengesetzes nicht nur juristische, sondern auch natürliche Personen umfassen, die in Konfliktgebieten wie der Westsahara Investitions- oder Kooperationentscheidungen treffen.

Wenn nachgewiesen werden kann, dass sich Führungskräfte der rechtlichen und menschenrechtlichen Risiken ihrer Aktivitäten bewusst waren, aber keine geeigneten Maßnahmen ergriffen haben, können sie nach europäischem Zivil- und Strafrecht persönlich haftbar gemacht werden.

Die individuelle Verantwortlichkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Systems zur Verhinderung institutioneller Komplizenschaft bei Verstößen. Dieser Ansatz ist in der neuen europäischen Gesetzgebung verankert und legt den Schwerpunkt auf Corporate Governance und Transparenzverpflichtungen.

5. Wie rechtfertigen die marokkanischen Behörden die Ausweitung von Energieprojekten in den besetzten Gebieten trotz des Widerstands der saharauischen Bevölkerung?

Um den Ausbau von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in der Westsahara zu rechtfertigen, stützen sich die marokkanischen Behörden auf ein Narrativ der technischen Entwicklung. Sie präsentieren diese Projekte als Teil der „nationalen grünen Wende“ und als Ausdruck von „Marokkos Engagement im Kampf gegen den Klimawandel“.

Diese Rhetorik ignoriert jedoch die Tatsache, dass die Westsahara nach internationalem Recht nicht zu Marokko gehört und das saharauische Volk gemäß den Resolutionen der Vereinten Nationen sowie den Stellungnahmen internationaler Rechtsexperten ein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung und Souveränität über seine natürlichen Ressourcen hat.

Die marokkanischen Behörden greifen auch auf lokale Mechanismen zurück, die ihrer Kontrolle unterliegen, wie beispielsweise Gemeinderäte oder nicht frei gewählte Vertreter. Damit wollen sie den Anschein einer „lokalen Zustimmung“ erwecken. Dies wird jedoch durch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs eindeutig abgelehnt.

Diese Praktiken verstoßen nicht nur gegen das Völkerrecht, sondern tragen auch dazu bei, die politische und wirtschaftliche Ausgrenzung der saharauischen Bevölkerung zu vertiefen. Zudem machen sie Projekte im Bereich der grünen Energie zu Instrumenten, die eine mit Gewalt auferlegte koloniale Realität aufrechterhalten.

Fatma Mojtar im Interview – auf Arabisch

Fotogalerie

Für den Inhalt dieser Ausstellung ist allein ZEOK e.V. verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global gGmbH und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie der Stiftung Nord-Süd-Brücken wieder.