Ausstellung „Westsahara – Dekoloniale Perspektive„

Themenfeld: Historische Hintergründe

Die Westsahara liegt im Nordwesten Afrikas zwischen Marokko, Mauretanien und Algerien. Mit einer Fläche von rund 266.000 Quadratkilometern, die etwa der Größe Großbritanniens entspricht, ist sie eines der rohstoffreichsten, aber auch politisch umstrittensten Gebiete Afrikas.

Koloniale Ursprünge (1884–1950er Jahre)

Die Geschichte dieses Konflikts beginnt mit der europäischen Kolonialisierung Afrikas. Im Rahmen der Berliner Kongokonferenz von 1884/85 wurde Spanien die Hoheit über das Gebiet übertragen, das fortan als Spanisch-Sahara verwaltet wurde. Spanien errichtete Handelsstützpunkte und nutzte die Küste für Fischerei und Rohstoffexporte, während das Landesinnere weitgehend unter der Kontrolle der saharauischen Stämme blieb.

Nach dem Zweiten Weltkrieg rückte das Prinzip der Selbstbestimmung in den Fokus der internationalen Politik. Die Resolution 1514 (XV) der UN-Generalversammlung von 1960 erklärte die Entkolonialisierung zu einem universellen Menschenrecht und forderte das Ende aller Kolonialherrschaften. Für die Westsahara bedeutete dies das formale Ende der spanischen Kolonie, ein Schritt, der allerdings verzögert wurde.

Der Beginn der Unabhängigkeitsbewegung (1960–1975)

In den 1960er-Jahren forderten saharauische Aktivist:innen zunehmend politische Rechte. Um den bewaffneten Widerstand gegen die spanische Kolonialmacht zu organisieren, wurde 1973 die Frente POLISARIO (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) gegründet.

Im selben Jahr entdeckte Spanien große Phosphatvorkommen bei Bou Craa, wodurch sich das wirtschaftliche Interesse an der Kolonie weiter verstärkte.

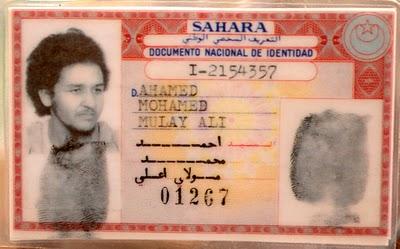

Die UN-Resolution 2229 (XXI) von 1966 und nachfolgende Resolutionen forderten Spanien auf, ein Referendum über das Selbstbestimmungsrecht durchzuführen. Spanien bereitete 1974 eine Volkszählung vor, doch dieser Schritt wurde durch politische Entwicklungen überschattet.

Der „Grüne Marsch“ und die marokkanische Besatzung (1975–1976)

Im Oktober 1975 kam der Internationale Gerichtshof (IGH) in seinem Gutachten zur Westsahara zu dem Schluss, dass das Selbstbestimmungsrecht der saharauischen Bevölkerung zu respektieren sei, und stellte fest, dass zwischen Marokko und der Westsahara keine Bindungen der Souveränität bestehen.

Nur wenige Wochen später am 06.November 1975 organisierte König Hassan II. den sogenannten „Grünen Marsch“, bei dem mehr als 300.000 Marokkaner:innen in die Westsahara einmarschieren, um den Anspruch Marokkos symbolisch zu untermauern.

Im November 1975 unterzeichnete Spanien das Madrid-Abkommen mit Marokko und Mauretanien und zog sich aus dem Gebiet zurück, was von den Vereinten Nationen nicht anerkannt wurde. Damit begann die militärische Besetzung der Westsahara durch Marokko im Norden und Mauretanien im Süden.

Krieg und Teilung (1976–1991)

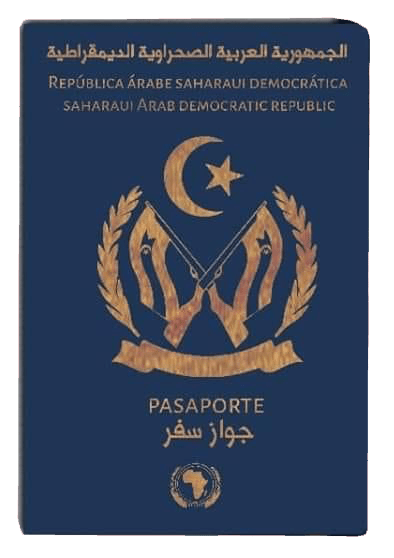

Am 27. Februar 1976 wurde die Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS) von der POLISARIO ausgerufen, die von zahlreichen Staaten anerkannt wurde und bis heute Mitglied der Afrikanischen Union ist. In den folgenden Jahren flohen Zehntausende Saharauis vor der marokkanischen Armee in Flüchtlingslager im Südwesten Algeriens.

Nach dem Rückzug Mauretaniens im Jahr 1979 besetzte Marokko auch den südlichen Teil der Westsahara und errichtete eine 2.720 Kilometer lange militärische Befestigung, den sogenannten Sandwall („Berm“), der das Land bis heute in zwei Zonen teilt: den von Marokko besetzten Gebiete im Westen und die von der POLISARIO verwaltete befreite Gebiete im Osten.

UNO-Friedensplan und ausbleibendes Referendum (1991–heute)

1991 vermittelte die UNO einen Waffenstillstand und schuf die Mission MINURSO (Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental), deren Ziel darin bestand, ein Referendum über Selbstbestimmung der Saharauis durchzuführen. Dieses Vorhaben konnte bis heute nicht umgesetzt werden, da Marokko den Identifizierungsprozess des Referendums nicht anerkennt.

Die UNO erkennt die Westsahara weiterhin als “nicht selbstverwaltetes Gebiet” an, und nur wenige Staaten weltweit erkennen die Souveränität Marokkos offiziell an. Darunter sind vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Jordanien und die USA unter der Regierung von Donald Trump. Trumps Entscheidung im Jahr 2020, Marokkos Anspruch im Gegenzug für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel zu unterstützen, verlieh dieser Haltung zusätzlichen politischen Druck. Sie wurde jedoch von der internationalen Gemeinschaft weitgehend nicht mitgetragen.

Seit 50 Jahre leben mehr als 170.000 Saharauis unter schwierigen Lebensbedingungen in den saharauischen Flüchtlingslagern bei Tindouf (Algerien), während Marokko in den besetzten Gebieten eine umfassende Infrastruktur-, Siedlungs- und Wirtschaftsstrategie verfolgt.

Die Westsahara ist somit ein Symbol ungelöster kolonialer Verantwortung, in dem sich historische Ungerechtigkeit, geopolitische Interessen und die Frage der globalen Solidarität miteinander verflechten.

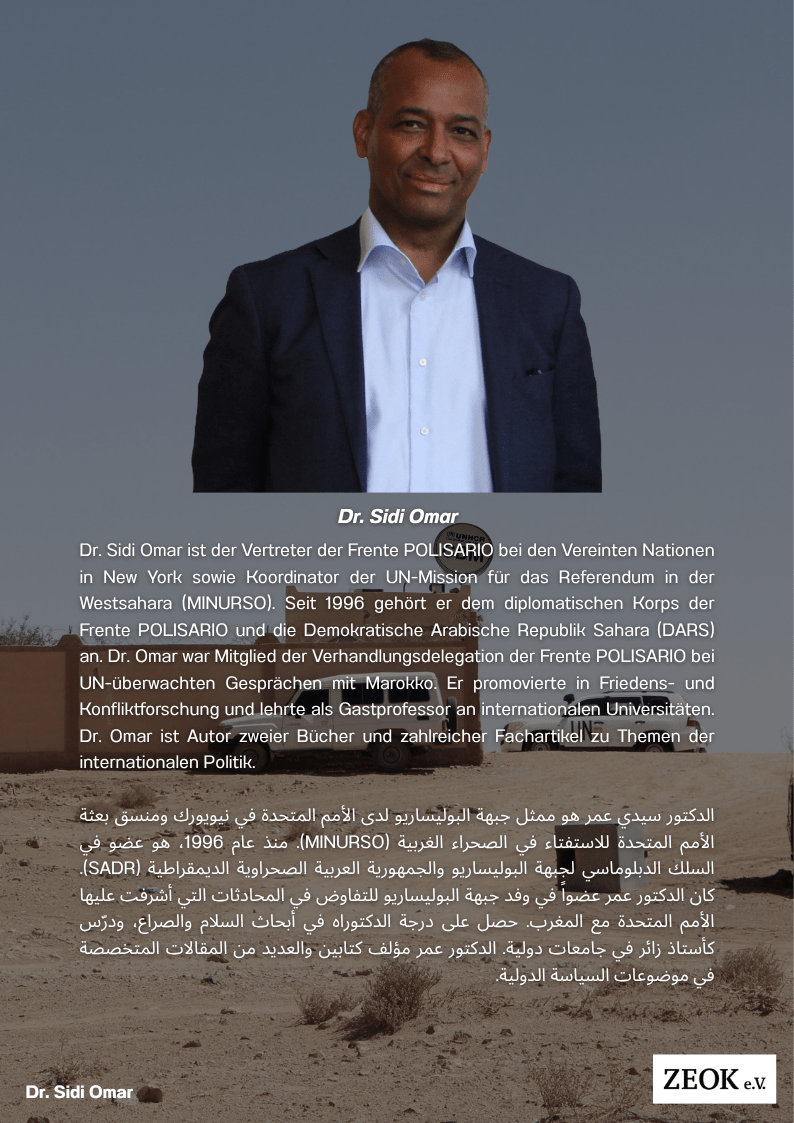

Dr. Sidi Omar im Interview – auf Deutsch

Dr. Sidi Omar ist der Vertreter der Frente POLISARIO bei den Vereinten Nationen in New York sowie Koordinator der UN-Mission für das Referendum in der Westsahara (MINURSO). Seit 1996 gehört er dem diplomatischen Korps der Frente POLISARIO und die Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS) an. Dr. Omar war Mitglied der Verhandlungsdelegation der Frente POLISARIO bei UN-überwachten Gesprächen mit Marokko. Er promovierte in Friedens- und Konfliktforschung und lehrte als Gastprofessor an internationalen Universitäten. Dr. Omar ist Autor zweier Bücher und zahlreicher Fachartikel zu Themen der internationalen Politik.

Welche historischen Präzedenzfälle wurden zur Lösung der Konflikte in Namibia und Osttimor herangezogen, die die UN nutzen sollte, um den Druck auf Marokko zu erhöhen?

Die Vereinten Nationen spielten eine entscheidende Rolle bei der Entkolonialisierung Namibias und Osttimors, die 1990 bzw. 2002 in der Unabhängigkeit der beiden Länder mündete. Neben dem internationalen Druck, der die Apartheidregime in Südafrika und das Suharto-Regime maßgeblich beeinflusste, ergriff die UNO praktische Maßnahmen, die 1989 schließlich zu Wahlen in Namibia und 1999 zu Volksbefragungen in Osttimor führten.

Im Falle Namibias richtete die UN-Generalversammlung im Jahr 1967 den UN-Rat für Südwestafrika ein und entsandte die UN-Transitionshilfegruppe (UNTAG), um das Gebiet bis zur Unabhängigkeit zu verwalten. 1978 genehmigte der UN-Sicherheitsrat zudem die Gründung der UNTAG, um freie und faire Wahlen in Namibia zu gewährleisten.

Im Falle Osttimors richteten die Vereinten Nationen im Jahr 1999 die „Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor” (UNTAET) ein. Diese sollte das Gebiet verwalten, für Sicherheit sorgen und den öffentlichen Dienst ausbauen. Ebenfalls 1999 ermöglichten die Vereinten Nationen eine Volksbefragung in Osttimor, bei der sich die Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit für die Unabhängigkeit aussprach.

Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Entkolonialisierung Namibias und Osttimors ist ein erfolgreiches Beispiel dafür, wie multilaterale Bemühungen in Verbindung mit dem Druck der internationalen Gemeinschaft und der Zivilgesellschaft den kolonisierten Völkern einen friedlichen Übergang in die Unabhängigkeit ermöglichen können.

In diesem Sinne sollten die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Druck auf

Marokko auszuüben und den Abschluss des Dekolonisierungsprozesses in der Westsahara zu erwirken.

Wie bereits im Fall Namibias und Osttimors müssen die Vereinten Nationen der 1991 vom UN-Sicherheitsrat zu diesem Zweck eingerichteten „Mission der

Vereinten Nationen für das Referendum in der Westsahara” (MINURSO) die vollständige Umsetzung ihres Mandats ermöglichen. Bis dies geschieht, müssen die Vereinten Nationen die volle und ausschließliche Verantwortung für das Gebiet

übernehmen, um die Sicherheit der Sahrauis zu gewährleisten und ihre Grundrechte während der Übergangszeit zu schützen. So ist es im Gemeinsamen Friedensplan der Vereinten Nationen und der Organisation für Afrikanische Einheit von 1991 definiert.

Welche Rolle spielen die Phosphat-Kaufverträge Chinas und Indiens bei der Blockade von UN-Resolutionen und welche Gegenstrategien sehen Sie?

Es besteht kein Zweifel daran, dass die reichen natürlichen Ressourcen der Westsahara, insbesondere Phosphate, Fischvorkommen und erneuerbare Energien, von größter Bedeutung sind, nicht nur, weil sie einer der Hauptgründe für Marokkos Invasion des Gebiets im Jahr 1975 waren, sondern auch, weil sie nun zu einem Instrument geworden sind, mit dem Marokko versucht, seine illegale Besatzung und Annexion der Westsahara zu „legitimieren“.

Die Westsahara ist ein Gebiet, das auf der Liste der von den Vereinten Nationen zu entkolonisierenden Gebiete steht. Das saharauische Volk hat ein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung und dauerhafte Souveränität über

seine natürlichen Ressourcen. Daher hat Marokko als Besatzungsmacht kein Recht, die natürlichen Ressourcen der Westsahara auszubeuten oder Dritten Nutzungsrechte daran zu gewähren. Kein ausländisches Unternehmen darf diese Ressourcen legal ausbeuten, ohne die ausdrückliche Zustimmung des saharauischen Volkes und seines einzigen und legitimen Vertreters, der Frente

Polisario, einzuholen.

In seinen Urteilen vom 4. Oktober 2024 hat der Europäische Gerichtshof

entschieden, dass die Europäische Union die Westsahara ohne die Zustimmung des saharauischen Volkes nicht in Handelsabkommen mit Marokko einbeziehen kann. Die Westsahara ist ein von den Vereinten Nationen aufgeführtes Gebiet ohne Selbstverwaltung mit einem „separaten und eigenständigen“ Status. Der Gerichtshof stellte auch die Befugnis der Frente Polisario fest, im Namen des saharauischen Volkes Klagen zur Verteidigung seines Selbstbestimmungsrechts vor den Gerichten der Europäischen Union einzureichen.

Einige Länder schließen weiterhin Abkommen mit Marokko, deren Grundlage ihre

wirtschaftlichen und politischen Interessen sind, und untergraben dabei manchmal die grundlegenden Normen des Völkerrechts sowie die Rechte und Interessen des saharauischen Volkes. Für die Frente Polisario und das saharauische Volk umfasst jedes mi marokkanischen Besatzerstaat unterzeichnete Abkommen direkt oder indirekt die Westsahara und ihre natürlichen Ressourcen, weshalb es sich um ein völkerrechtswidriges Abkommen handelt, da es die dauerhafte Souveränität des saharauischen Volkes über seine Ressourcen verletzt und zur “Legitimierung” der marokkanischen Besatzung der Westsahara beiträgt.

In diesem Zusammenhang fordert die Polisario-Front alle Regierungen und Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors weiterhin dazu auf, den

internationalen Status der Westsahara und die Urteile internationaler und regionaler Gerichte strikt und uneingeschränkt zu respektieren. Sie sollen daher von allen kommerziellen und sonstigen Aktivitäten Abstand nehmen, die die Aufrechterhaltung der marokkanischen Besetzung der Westsahara und die Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen fördern könnten.

Sollte die internationale Gemeinschaft einen klaren, mit Sanktionen verbundenen Zeitplan festlegen, der Marokko zum Rückzug bis 2030 verpflichtet, und wie kann dieser umgesetzt werden?

Es besteht kein Zweifel daran, dass die fortgesetzte militärische Besetzung von Teilen der Westsahara durch Marokko einen anhaltenden Verstoß gegen die

Charta der Vereinten Nationen, die Gründungsakte der Afrikanischen Union und

die einschlägigen Regeln des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts

darstellt. Aus diesem Grund muss Marokko einem strengen internationalen Sanktionsregime unterworfen werden, ähnlich wie das Apartheidregime in Südafrika, gegen das verschiedene internationale Akteure, darunter die Vereinten

Nationen, einzelne Staaten und regionale Gruppierungen, vielfältige Maßnahmen verhängen.

Diese Sanktionsmaßnahmen können wirtschaftliche Maßnahmen wie Handelsbeschränkungen und Investitionsverbote, finanzielle Beschränkungen sowie militärische und diplomatische Isolation umfassen. Ziel ist es, Marokko dazu zu zwingen, die UN-Resolutionen einzuhalten, seine illegale Besatzung der

Westsahara zu beenden und sich ernsthaft am UN-geführten Friedensprozess zu beteiligen, um eine friedliche und dauerhafte Lösung des Konflikts zu erreichen. Sanktionen könnten zudem einen gewissen Schutz für die Saharauis in der

besetzten Westsahara bieten, die täglich systematischen und schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind.

Im Falle Südafrikas spielte der UN-Sicherheitsrat eine Schlüsselrolle bei der Verhängung von Sanktionen gegen das Apartheidregime. Dies führte zu dessen regionaler und internationaler Isolation. Folglich muss der UN-Sicherheitsrat den politischen Willen aufbringen, Sanktionen gegen das marokkanische Regime zu verhängen. Damit das internationale Sanktionsregime wirksam ist, müssen zudem

einzelne Länder, der Privatsektor und zivilgesellschaftliche Organisationen gemeinsam mobilisiert werden, um die vollständige Einhaltung und Umsetzung der Sanktionen sicherzustellen und somit das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Dr. Sidi Omar im Interview – auf Arabisch

Bilder aus dem Nationalarchiv und dem Widerstandsmuseum

Für den Inhalt dieser Ausstellung ist allein ZEOK e.V. verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global gGmbH und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie der Stiftung Nord-Süd-Brücken wieder.